В отличие от растений животные, обладающие мускулатурой, производят гораздо больше собственного, внутреннего тепла. При сокращении мышц освобождается значительно больше тепловой энергии, чем при функционировании любых других органов и тканей, так как КПД использования химической энергии для совершения мышечной работы относительно низок. Чем мощнее и активнее мускулатура, тем больше тепла может генерировать животное. По сравнению с растениями животные обладают более разнообразными возможностями регулировать температуру собственного тела.

Основные пути температурных адаптации у животных следующие:

Химическая терморегуляция - увеличение теплопродукции в ответ на понижение температуры среды; Многие животные способны поддерживать оптимальную температуру тела за счет работы мышц, однако с прекращением двигательной активности тепло перестает вырабатываться и быстро рассеивается из организма по причине несовершенства механизмов физической терморегуляции. Например, шмели разогревают тело специальными мышечными сокращениями- дрожью - до +32... + 33°С, что дает им возможность взлетать и кормиться в прохладную погоду. Пчёлы усиленно машут крыльями, чтобы увеличить температуру в улье («общественная» регуляция температуры). Самка питона, обвивается вокруг кладки с яйцами и сокращает мускулатуру, что увеличивает температуру тела и эффективно поддерживает постоянную температуру кладки. Поддержание температуры за счет возрастания теплопродукции требует большого расхода энергии, поэтому животные при усилении химической терморегуляции либо нуждаются в большом количестве пищи, либо тратят много жировых запасов, накопленных ранее. Например, бурозубка крошечная имеет исключительно высокий уровень обмена. Чередуя очень короткие периоды сна и активности, она деятельна в любые часы суток, не впадает в спячку зимой и в день съедает корма в 4 раза больше собственной массы. Частота сердцебиения у бурозубок до 1000 ударов в минуту. Также и птицам, остающимся на зиму, нужно много корма; им страшны не столько морозы, сколько бескормица. Так, при хорошем урожае семян ели и сосны клесты зимой даже выводят птенцов.

Усиление химической терморегуляции, таким образом, имеет свои пределы, обусловленные возможностью добывания пищи.

При недостатке корма зимой такой тип терморегуляции экологически невыгоден. Он, например, слабо развит у всех животных, обитающих за полярным кругом: песцов, моржей, тюленей, белых медведей, северных оленей и др. Для обитателей тропиков химическая терморегуляция также не характерна, поскольку у них практически не возникает необходимости в дополнительном продуцировании тепла.

Физическая терморегуляция - изменение уровня теплоотдачи, способность удерживать тепло или, наоборот, рассеивать его избыток. Физическая терморегуляция осуществляется благодаря особым анатомическим и морфологическим чертам строения животных: волосяному и перьевому покровам, рефлекторному сужению (для консервации тепла в организме) и расширению(для усиления отдачи тепла) кровеносных сосудов кожи, изменению теплоизолирующих свойств меха и перьевого покрова, регуляции испарительной теплоотдачи.

Густой мех млекопитающих, перьевой и особенно пуховый покров птиц позволяют сохранять вокруг тела прослойку воздуха с температурой, близкой к температуре тела животного, и тем самым уменьшить теплоизлучение во внешнюю среду. Теплоотдача регулируется наклоном волос и перьев, сезонной сменой меха и оперения. Исключительно теплый зимний мех животных Заполярья позволяет им в холода обходиться без повышения обмена веществ и снижает потребность в пище. Например, песцы на побережье Северного Ледовитого океана зимой потребляют пищи даже меньше, чем летом.

У животных холодного климата слой подкожной жировой клетчатки распределен по всему телу, так как жир -хороший теплоизолятор. У животных жаркого климата подобное распределение жировых запасов приводило бы к гибели от перегрева из-за невозможности выведения избытка тепла, поэтому жир у них запасается локально, в отдельных частях тела, не мешая теплоизлучению с общей поверхности (верблюды, курдючные овцы, зебу и др.).

Системы противоточного теплообмена, помогающие поддерживать достоянную температуру внутренних органов, обнаружены в лапах и хвостах у сумчатых, ленивцев, муравьедов, полуобезьян, ластоногих, китов, пингвинов, журавлей.

Чрезвычайно высокая сопротивляемость гомойотермных животных перегреванию была блестяще продемонстрирована около двухсот лет назад в опыте доктора Ч. Блэгдена в Англии. Вместе с несколькими друзьями и собакой он провел 45 мин в сухой камере при температуре +126°С без последствий для здоровья. В то же время кусок мяса, взятый в камеру, оказался сваренным, а холодная вода, испарению которой препятствовал слой масла, нагрелась до кипения.

Физическая терморегуляция экологически более выгодна, так как адаптация к холоду осуществляется не за счет дополнительной выработки тепла, а за счет сохранения его в теле животного.

Эффективным механизмом регуляции теплообмена служит испарение воды путем потоотделения или через влажные слизистые оболочки полости рта и верхних дыхательных путей. Способность к образованию пота у разных видов различна. Человек при сильной жаре может выделить до 12 л пота в день, рассеивая тепло в десятикратном количестве по сравнению с нормой. Выделяемая вода, естественно, должна возмещаться через питье. У некоторых животных испарение идет только через слизистые оболочки рта. У собаки, для которой одышку - основной способ испарительной терморегуляции, частота дыхания при этом доходит до 300-400 вдохов в минуту. Многие рептилии при приближении температуры к верхней критической начинают тяжело дышать или держать рот открытым, усиливая отдачу воды со слизистых оболочек, некоторые виды животных используют для охлаждения организма испарение слюны, которой они смачивают поверхность тела. Обитатели севера, как песец, заяц-беляк, тундряная куропатка, нормально жизнедеятельны и активны даже в самые сильные морозы, когда разница температуры воздуха и тела составляет свыше 70°С.

Регуляция температуры через испарение требует траты организмом воды и поэтому возможна не во всех условиях существования.

Поведение организмов.

Перемещаясь в пространстве,

животные могут активно избегать крайних температур. Для многих животных поведение является почти единственным и очень эффективным способом поддержания теплового баланса. Существует два главных принципа поведенческой терморегуляции: активный выбор мест с наиболее благоприятным микроклиматом и смена поз. Переменой позы животное может усилить или ослабить нагревание тела за счет солнечной радиации. Например, пустынная саранча в прохладные утренние часы подставляет солнечным лучам широкую боковую поверхность тела, а в, полдень - узкую спинную. Ящерица повышает температуру тела на прямом солнце до 37 0 С всего за 20 мин. В сильную жару животные прячутся в тень, скрываются в норах. В пустынях днем, например, некоторые виды ящериц и змей взбираются на кусты, избегая соприкосновения с раскаленной поверхностью почвы. К зиме многие животные ищут убежища, где ход температур более сглажен по сравнению с открытыми местами обитания. При обогреве животные не только перемещаются на солнечные участки, но и принимают специфические позы обогрева. Например, рано утром игуаны принимают «распростёртые» позы и поверхность, обогреваемая солнцем максимальна, при перегреве ящерицы принимают»приподнятую» позу: голова и шея вытянуты вверх, грудь и передняя часть живота приподняты над субстратом.

Еще более сложны формы поведения общественных насекомых: пчел, муравьев, термитов, которые строят гнезда с хорошо регулируемой внутри них температурой, почти постоянной в период активности насекомых.

Особый интерес представляет групповое поведение животных в целях терморегуляции. Например, некоторые пингвины в сильный мороз и бураны сбиваются в плотную кучу, так называемую «черепаху». Особи, оказавшиеся с краю, через некоторое время пробиваются внутрь, и «черепаха» медленно кружится и перемещается. Внутри такого скопления температура поддерживается около +37°С даже в самые сильные морозы. Обитатели пустынь верблюды в сильную жару также сбиваются вместе, прижимаясь друг к другу боками, но этим достигается противоположный эффект- предотвращение сильного нагревания поверхности тела солнечными лучами. Температура в центре скопления животных равна температуре их тела, +39°С, тогда как шерсть на спине и боках крайних особей нагревается до +70 с С.

Рисунок 2- Особенности строения нор и расположения гнезд разных видов млекопитающих: 1- логово зайца-русака в песчаных дюнах; 2- снежная нора зайца-русака; 3 - летняя нора полуденной песчанки; 4- нора малого суслика; 5- нора выхухоли; 6 - хатка ондатры {а - гнездовые камеры; б - кормовые камеры и запасы пищи); 7- гнезда рыжей полевки в дупле дуба; 8- зимнее гнездо обыкновенной белки.

Для пойкилотермных, особенно сложно противостоять недостатку тепла, с понижением температуры среды все процессы жизнедеятельности сильно замедляются и животные впадают в оцепенение. В таком неактивном состоянии они обладают высокой холодоустойчивостью, которая обеспечивается в основном биохимическими адаптациями. Чтобы перейти к активности, животные сначала должны получить определенное количество тепла извне.

В противоположность пойкилотермным, при действии холода, в организме гомойотермных животных окислительные процессы не ослабевают, а усиливаются, особенно в скелетных мышцах. У многих животных отмечается мышечная дрожь, приводящая к выделению дополнительного тепла. Кроме того, клетки мышечной и многих других тканей выделяют тепло и без осуществления рабочих функций, приходя в состояние особого терморегуляционного тонуса. Тепловой эффект мышечного сокращения и терморегуляционного тонуса клеток резко возрастает при снижении температуры среды.

При продуцировании дополнительного тепла особенно усиливается обмен липидов, так как нейтральные жиры содержат основной запас химической энергии. Поэтому жировые запасы животных обеспечивают лучшую терморегуляцию. Млекопитающие обладают даже специализированной бурой жировой тканью, в которой вся освобождающаяся химическая энергия, вместо того чтобы переходить в связи АТФ, рассеивается в виде тепла, т. е. идет на обогревание организма. Бурая жировая ткань наиболее развита у животных холодного климата.

Немаловажное значение для поддержания температурного баланса имеет отношение поверхности тела к его объему, так как в конечном счете, масштабы продуцирования тепла зависят от массы животного, а теплообмен идет через его покров, поэтому при адаптации к холоду проявляется закон экономии поверхности , так как компактная форма тела с минимальным отношением площади к объему наиболее выгодна для сохранения тепла.

Связь размеров и пропорций тела животных с климатическими условиями их обитания была подмечена еще в XIX в. Согласно правилу К. Бергмана , если два близких вида теплокровных отличаются размерами, то более крупный обитает в более холодном, а мелкий - в теплом климате. Бергман подчеркивал, что эта закономерность проявляется лишь в том случае, если виды не различаются другими приспособлениями к терморегуляции.

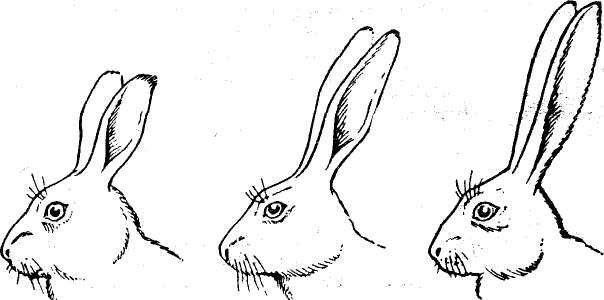

Д.Аллен в 1877 г. подметил, что у многих млекопитающих и птиц северного полушария относительные размеры конечностей и различных выступающих частей тела (хвостов, ушей, клювов ) увеличиваются к югу. Терморегуляционное значение отдельных участков тела далеко не равноценно. Выступающие части имеют большую относительную поверхность, которая выгодна в условиях жаркого климата. У многих млекопитающих, например, особое значение для поддержания теплового баланса имеют уши, снабженные, как правило, большим количеством кровеносных сосудов. Огромные уши африканского слона, маленькой пустынной лисички фенека, американского зайца превратились в специализированные органы терморегуляции.

Рисунок 3 - Относительный размер ушных раковин у зайцев (слева направо: беляк; толай; американский заяц)

Мать-природа обладает очень упрямым характером. Она всегда старается покорить любые суровые условия, созданные неустанными силами нашей планеты, и именно в таких экстремальных условиях изобретательность мира природы можно лицезреть во всей её красе. В подавляющем количестве случаев природа кажется умнее любого учёного, и изобретает способы выживания, которые могут послужить источником вдохновения для желания человека покорить любые суровые условия. Ниже представлено десять примеров поразительных адаптаций животных к экстремальным температурам и другим неблагоприятным условиям:

10. Арктическая рыба

Рыбы являются пойкилотермными организмами, или проще говоря, холоднокровными животными, а это означает, что чем ниже температура окружающего их пространства, тем труднее для них сохранять свои метаболические функции. Более того, по мере снижения температуры кристаллы льда образуются в клетках их организма и, таким образом, животное может получить непоправимый ущерб, который в конечном итоге приведёт к его смерти. Однако, несмотря на то, что арктические рыбы не обладают роскошью выработки своего собственного тепла, как тела тюленей и других морских млекопитающих, которые живут в той же ледяной воде, они, по-видимому, процветают, и то, каким образом им это удается, озадачивало учёных в течение длительного времени.

Объяснение было найдено в последние годы, когда был обнаружен антифризный белок, который предотвращает образование кристаллов льда в их крови. Тем не менее, как именно этот протеин работает, было обнаружено лишь три года назад в ходе исследования, проведенного компанией «Volkswagen» (да-да, производителем автомобилей). Белок предотвращает образование льда в окружающих его молекулах, и таким образом позволяет клеткам продолжать свой жизненный цикл. Это явление достигается за счёт того, что белок замедляет молекулы воды, которые обычно находятся в состоянии непрерывных движений, похожих на танцевальные. Это препятствует формированию и разрыву связей, которые необходимы для образования льда. Аналогичный белок был найден у нескольких видов жуков, которые живут на больших высотах или в непосредственной близости к Арктическому кругу.

9. Замерзание для выживания

Арктические рыбы избегают замерзания, но другие животные эволюционировали таким образом, чтобы полностью замерзать, чтобы выжить в холодное время года. Как бы парадоксально это ни звучало, но несколько видов лягушек и черепах практически полностью замерзают и проводят в таком состоянии всю зиму. Любопытно то, что они замерзают вплоть до твёрдого состояния и если бросить такую замороженную, но живую лягушку в окно – оно моментально разобьётся, как от удара куском льда. Затем лягушки чудесным образом оттаивают назад к живому состоянию во время весны. Этот выдающийся способ выживания зимой объясняется тем фактом, что мочевина и глюкоза (которая образуется от преобразования гликогена в печени, которое происходит перед замораживанием) ограничивают количество льда и уменьшают осмотическую усадку клеток, что в противном случае могло бы привести к смерти животного. Другими словами, сахар позволяет лягушки выжить. Однако, у их устойчивости есть свой лимит: хотя они выглядят полностью твёрдыми в замороженном состоянии, животные могут не выжить, если замёрзнет более 65 процентов воды в их теле.

8. Химическое тепло

Мы всё ещё находимся в мире хладнокровных животных. Большинство из нас узнали на уроках физики, что чем меньше объект, тем ему труднее сохранять тепло. Более того, мы знаем, что холоднокровные животные, как правило, довольно вялые и способны только на короткие всплески энергии. Однако насекомые, несмотря на то, что являются пойкилотермными существами, очень активны и достигают они своей энергичности, генерируя тепло тела с помощью химических и механических средств, как правило, путём быстрых и постоянных мышечных движений. Мы можем провести параллель между насекомыми и согреванием дизельного двигателя зимой, перед его запуском. Они делают это не только для выработки энергии, необходимой для поддерживания полёта, но и для защиты от холода зимой, например, пчёлы собираются в кучу и дрожат, чтобы не замёрзнуть.

7. Инцистирование

Простейшие, бактерии и споры, а также некоторые нематоды, используют инцистирование (которое представляет собой вхождение в состояние анабиоза, и отделение от внешнего мира при помощи твёрдой клеточной стенки), чтобы выдержать неблагоприятные условия в течение длительных периодов времени. Очень длительных периодов времени.

Фактически, инцистирование именно поэтому и является одним из самых выдающихся достижений мира природы: учёным удалось вернуть к жизни бактерии и споры, возраст которых достигал миллионы лет - самой старой из которых было примерно 250 миллионов лет (да, она была старше динозавров). Инцистирование вполне может быть единственным способом, при помощи которого Парк Юрского периода может стать реальностью. С другой стороны, представьте себе, что произойдёт, если учёные оживят вирус, от которого у человеческого организма нет защиты...

6. Природные радиаторы

Поддержание прохлады является проблемой в тропических районах, особенно если речь идёт о крупных или более энергичных животных. Природные радиаторы представляют собой эффективный способ снижения температуры тела: например, уши слонов и кроликов полны кровеносных сосудов, и помогают животным охладить свое тело в жару. У кроликов, проживающих в арктических районах уши намного меньше, как и у шерстистых мамонтов, природа сделала их уши маленькими, чтобы защитить их от холода. Радиаторы также встречались и в доисторическом мире, у таких животных как диметродоны, которые жили в пермский период или, по мнению некоторых учёных, у динозавров, принадлежащих к семейству стегозавров, пластины которых были насыщены сосудами для облегчения теплообмена.

5. Мегатермия

Слишком большой размер может быть недостатком для существ, живущих в тропических районах, так как им постоянно необходимо снижать температуру тела. Однако в холодных водах, большие холоднокровные существа могут процветать и быть достаточно энергичными. Предпосылкой для этого является размер: мегатермия является способностью генерировать тепло за счёт массы тела, это явление встречается у кожистых морских черепах (самых больших черепах в мире), либо у крупных акул, таких как большая белая акула или акула мако. Это увеличение температуры тела позволяет этим существам быть довольно энергичными в холодных водах – более того, морские кожистые черепахи являются самыми быстрыми рептилиями на Земле, способными развить скорость до 32 километров час за короткий рывок.

4. Изменение свойств крови

Для того чтобы выжить в экстремальных условиях, некоторые животные выработали различные виды состава крови: например кашалот и горный гусь Азии. Оба эти вида обладают странной способностью хранить намного больше кислорода в клетках крови, чем другие животные. Однако нуждаются они в этом по разным причинам: кашалоту приходится задерживать своё дыхание в течение длительного времени в связи с тем, что он погружается на большую глубину в поисках пищи. Горному гусю необходимо поддерживать энергичный полёт над гималайским горным хребтом, а на тех высотах, на которых он летит, в воздухе содержится очень мало кислорода.

3. Дыхательная адаптация

В тропических и экваториальных районах смена времен года может привести к катастрофе для многих животных. Сезон дождей может означать частые наводнения, в которых многие наземные животные теряют жизни, в то время как сезон засухи означает отсутствие воды, что, естественно, плохо для всех. Среди животных, для обеспечения выживания которых природа пошла на многое, находятся рыбы, которые дышат воздухом. Многие из нас слышали о двоякодышащей рыбе, относящейся к надотряду двоякодышащих, которая создаёт слизистый мешок, чтобы защитить себя от засухи, но некоторые виды сомов и угрей не только дышат воздухом, но и способны путешествовать по земле между водоёмами. Эти рыбы способны получать кислород из воздуха не через лёгкие или жабры, но за счет использования специальных областей своих кишечников.

2. Жизнь в аду

С момента их открытия, гидротермальные жерла опровергли многие теории, которые учёные выдвигали относительно глубоководной морской жизни. Температура воды, окружающей эти жерла превышает температуру кипения, но само давление воды на этих глубинах предотвращает любое появление пузырьков. Из гидротермальных жерл постоянно выбрасывается сероводород, являющийся высокотоксичным веществом для большинства форм жизни. Однако эти адские жерла часто окружены колониями различных природных организмов, большинство из которых, очевидно, процветает в токсичном, лишённом солнца мире. Эти существа сумели справиться с нехваткой солнечного света (который, как мы знаем, является важной частью для большинства форм жизни, так как он запускает синтез витамина D) и с невероятно высокими температурами. Исходя из того, что многие глубоководные существа, обитающие вокруг жерл, являются довольно примитивными с эволюционной точки зрения, учёные в настоящее время пытаются выяснить, были ли эти жерла реальными условиями зарождения жизни, которая впервые появилась примерно 3,5 миллиарда лет назад.

1. Отважная колонизация

Стоит отметить, что этот пункт нашего списка до сих пор не имеет досконального научного объяснения: один вид попугаев, эндемичных Никарагуа, мексиканская аратинга (Aratinga holochlora) гнездится в кратере вулкана Масая (Masaya volcano). Труднообъяснимая часть заключается в том, что кратер постоянно выпускает сернистые газы, которые являются довольно-таки смертоносными. Как эти попугаи могут гнездиться в среде, которая может с лёгкостью убить людей и других животных в течение нескольких минут, всё ещё остаётся загадкой для учёных, и это доказывает то, что для матушки-природы, в её решимости покорять пространства, не страшны никакие преграды. Тогда как у фауны, обитающей вблизи глубоководных морских жерл, были миллионы лет эволюции для приспособления к жизни в таких условиях, зелёные попугаи кратера вулкана Масая начали вести этот образ жизни совсем недавно с точки зрения эволюции. Изучая такие отважные виды, человек может достичь лучшего понимания того, как работает чудо вселенной – эволюция, так же, как Чарльз Дарвин наблюдал за зябликами из Галапагосских островов в ходе своего путешествия на борту «Beagle».

Все живые организмы приспособлены к своим местообитаниям: болотные растения — к болотам, пустынные — к пустыням и т. д. Животные приспособлены к определенному характеру питания, защите от врагов. Адаптация (от латинского слова adaptatio — прилаживание, приспособление) — процесс, а также результат приспособления строения и функций организмов и их к условиям . Общая приспособленность живых организмов к условиям существования складывается из множества отдельных адаптации самого разного масштаба.

Растения засушливых районов имеют различные приспособления, чтобы добывать необходимую влагу. Это либо мощная система корней, проникающих иногда на глубину десятков метров, либо развитие волосков, уменьшение числа устьиц на листьях, сокращение площади листьев, позволяющие резко снизить испарение влаги, либо, наконец, способность запасать влагу в сочных частях, как, например, у кактусов и молочаев.

Все адаптации возникают в ходе в результате наследственных вариаций () и их комбинаций. Эти всегда возникают в любой живых организмов в огромном числе, причем большая их часть не проявляется, а находится в генофонде в скрытом виде. подхватывает оказавшиеся полезными в данных условиях наследственные вариации. Шаг за шагом, из поколения в поколение посредством преимущественного особей — носителей таких полезных изменений новые свойства становятся характерными для вида. Так возникает адаптация.

Развитие органического мира идет по пути возникновения все новых и новых адаптаций. Поэтому говорят, что — это адаптациогенез. Ч. доказал, что любые особенности строения или образа , возникшие у одного из видов, обязательно приводят к тому, что и у всех других видов, связанных с ним, тоже начинают вырабатываться новые приспособления к этим новым адаптациям соседних видов. Так непрерывно растет многообразие адаптаций, увеличивается общая «сумма жизни».

В процессе сложились удивительно сложные и многообразные взаимосвязи различных организмов. Выяснено, например, что один вид растений в своей жизнедеятельности обычно тесно связан в среднем с десятком, а иногда и несколькими десятками видов беспозвоночных животных. Эти беспозвоночные (чаще насекомые) опыляют растение, используют его как пищу, и т. п. Исчезновение такого вида растений ведет неизбежно к исчезновению и всех тесно связанных с ним видов животных, если только они не успевают приспособиться к за счет других растений. Часто бывает и наоборот: растение вымирает с исчезновением какого-либо вида животных, который один только мог его опылять. Установлена такая строгая привязанность к тропическим растениям некоторых видов муравьев, шмелей, летучих мышей, колибри.

У лягушки при погружении в воду глаза и ноздри выступают над ее поверхностью. Эти приспособления дают животным возможность видеть и дышать в таком положении.

У лягушки при погружении в воду глаза и ноздри выступают над ее поверхностью. Эти приспособления дают животным возможность видеть и дышать в таком положении.

Интересно такое наблюдение. У животных северных популяций все вытянутые части тела - конечности, хвост, уши - покрыты плотным слоем шерсти и выглядят относительно более короткими, чем у представителей того же вида, но обитающих в жарком климате.

Эта закономерность, известная как правило Алена, распространяется как на диких, так и на домашних животных.

Заметна разница в строении тела северной лисы и фенека на юге, северного кабана и кабана на Кавказе. Беспородные домашние собаки в Краснодарском крае, крупный рогатый скот местной селекции отличаются меньшей живой массой по сравнению с представителями этих видов, скажем, Архангельска.

Зачастую животные из южных популяций длинноноги и длинноухи. Большие уши, недопустимые в условиях низких температур, возникли как приспособление к жизни в жарком поясе.

А животные тропиков имеют просто огромные уши (слоны, кролики, копытные). Показательны уши африканского слона, площадь которых составляет 1/6 часть поверхности всего тела животного. Они имеют обильную иннервацию и васкуляризацию. В жаркую погоду у слона через кровеносную систему раковин ушей проходит примерно 1/3 часть всей циркулирующей крови. В результате усиленного кровотока во внешнюю среду отдается излишнее тепло.

Еще больше впечатляет своими адаптационными способностями к высоким температурам житель пустыни заяц Lapus alleni. У этого грызуна 25% всей поверхности тела приходится на голые ушные раковины. Неясно, какова главная биологическая задача таких ушей: вовремя зафиксировать приближение опасности или участвовать в терморегуляции. Как первая, так и вторая задача решаются зверьком очень эффективно. У грызуна тонкий слух. Развитая кровеносная система ушных раковин с уникальной сосудодвигательной способностью обслуживает только терморегуляцию. За счет усиления и ограничения кровотока через ушные раковины животное меняет теплоотдачу на 200-300%. Его органы слуха выполняют функцию поддержания теплового гомеостаза и экономии воды.

Благодаря насыщенности ушных раковин термочувствительными нервными окончаниями и быстрым сосудодвигательным реакциям с поверхности ушных раковин во внешнюю среду отдается большое количество лишней тепловой энергии и у слона, и особенно у лепуса.

Хорошо вписывается в контекст обсуждаемой проблемы и строение тела родственника современных слонов - мамонта. Этот северный аналог слона, судя по сохранившимся останкам, обнаруженным в тундре, был значительно крупнее своего южного родственника. Но уши мамонта имели меньшую относительную площадь и к тому же были покрыты густой шерстью. Мамонт имел относительно короткие конечности и короткий хобот.

Длинные конечности невыгодны в условиях низких температур, так как с их поверхности теряется слишком много тепловой энергии. Но в условиях жаркого климата длинные конечности являются полезной адаптацией. В пустынных условиях верблюды, козы, лошади местной селекции, а также овцы, кошки, как правило, длинноноги.

По данным Н. Hensen, в результате адаптации к низким температурам у животных меняются свойства жира подкожных отложений и костного мозга. У арктических животных костный жир из фаланги пальцев имеет низкую точку плавления и не застывает даже в лютые морозы. Однако костный жир из костей, которые не контактируют с холодной поверхностью, например из бедренной кости, имеет обычные физико-химические свойства. Жидкий жир в костях нижней части конечностей обеспечивает теплоизоляцию и подвижность суставов.

Накопление жира отмечается не только у северных животных, для которых он служит теплоизоляцией и источником энергии в период, когда корм недоступен по причине тяжелого ненастья. Жир накапливают и животные, обитающие в жарком климате. Но качество, количество и распределение жира по телу у северных и южных животных разное. У диких арктических животных жир распределяется в подкожной клетчатке равномерно по всему телу. У животного при этом образуется своеобразная теплоизолирующая капсула.

У животных умеренного пояса жир как теплоизолятор накапливается лишь у видов со слабо развитым шерстным покровом. В большинстве случаев накопленный жир служит источником энергии в голодный зимний (или летний) период.

В жарком климате подкожные жироотложения несут другую физиологическую нагрузку. Распределение жировых отложений по телу животных характеризуется большой неравномерностью. Жир локализуется в верхней и задней частях тела. Например, у копытных африканских саванн жировая подкожная прослойка локализуется вдоль позвоночника. Она защищает животное от палящего солнца. Брюхо при этом абсолютно свободно от жира. Это также имеет большой смысл. Более холодная по сравнению с воздухом земля, трава или вода обеспечивает эффективный отвод тепла через брюшную стенку в отсутствие жировой прослойки. Небольшие жировые отложения и у животных в жарком климате являются источником энергии на период засухи и связанного с ней голодного существования травоядных.

Внутренний жир животных в жарком и засушливом климате выполняет еще одну чрезвычайно полезную функцию. В условиях недостатка или полного отсутствия воды внутренний жир служит источником воды. Специальные исследования показывают, что окисление 1000 г жира сопровождается образованием 1100 г воды.

Образцом неприхотливости в засушливых условиях пустыни служат верблюды, курдючные и жирнохвостые овцы, зебувидный скот. Масса накопленного в горбах верблюда и курдюке овцы жира составляет 20% от их живой массы. Расчеты показывают, что 50-килограммовая курдючная овца при себе имеет запас воды около 10 л, а верблюд еще больше - около 100 л. Последние примеры иллюстрируют морфофизиологические и биохимические адаптации животных к экстремальным температурам. Морфологические адаптации распространяются на многие органы. У северных животных имеет место большой объем желудочно-кишечного тракта и большая относительная длина кишечника, у них откладывается больше внутреннего жира в сальниках и околопочечной капсуле.

У животных аридной зоны имеется ряд морфофункциональных особенностей системы мочеобразования и выделения. Еще в начале XX в. морфологи обнаружили различия в строении почек пустынных животных и животных умеренного климата. У животных жаркого климата более развит мозговой слой за счет увеличения прямоканальцевой части нефрона.

Например, у африканского льва толщина мозгового слоя почек составляет 34 мм, а у домашней свиньи - всего 6,5 мм. Способность почек концентрировать мочу положительно коррелирует с длиной петли Гендле.

Кроме структурных особенностей у животных аридной зоны найдены функциональные особенности мочевыделительной системы. Так, для кенгуровой крысы нормальным является выраженная способность мочевого пузыря реабсорбировать воду из состава вторичной мочи. В восходящем и нисходящем каналах петли Гендле происходит фильтрация мочевины - процесс, обычный для клубеньковой части нефрона.

В основе адаптационного функционирования мочевыделительной системы лежит нейро-гуморальная регуляция с ярко выраженной гормональной составляющей. У кенгуровой крысы концентрация гормона вазопрессина повышена. Так, в моче кенгуровой крысы концентрация данного гормона составляет 50 ед/мл, у лабораторной крысы - всего 5-7 ед/мл. В ткани гипофиза кенгуровой крысы содержание вазопрессина равно 0,9 ед/мг, у лабораторной крысы - в три раза меньше (0,3 ед/мг). При депривации воды различия между животными сохраняются, хотя секреторная активность нейрогипофиза усиливается как у одного, так и у другого животного.

Потеря живой массы при депривации воды у аридных животных ниже. Если верблюд за рабочий день, получая лишь сено низкого качества, теряет 2-3% от живой массы, то лошадь и осел в тех же условиях потеряют 6-8% живой массы за счет обезвоживания.

Температура среды обитания оказывает значительное влияние на структуру кожных покровов животных. В холодном климате кожа толще, шерсть гуще, имеется подпушек. Все это способствует снижению теплопроводности поверхности тела. У животных жаркого климата все наоборот: тонкая кожа, редкая шерсть, низкие теплоизолирующие свойства кожи в целом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Температурные адаптации растений и животных

Функциональная деятельность живых биологических cистем существенно зависит от температурного уровня окружающей среды. В первую очередь это касается организмов, не способных поддерживать постоянную температуру тела (все растения и многие животные). Именно у таких организмов (пойкилотермных) повышение температуры до определенного предела значительно ускоряет физиологические процессы: темпы роста и развития (у насекомых, пресмыкающихся), прорастание семян, рост листьев и побегов, цветение и т. д.

Чрезмерное повышение температуры вызывает гибель организмов вследствие тепловой денатурации белковых молекул, необратимых изменений структуры биологических коллоидов клетки, нарушения деятельности ферментов, резкого усиления гидролитических процессов, дыхания и др. С другой стороны, заметное снижение температуры ниже О °С может вызвать гибель клеток и всего организма.

В природных условиях температура очень редко держится на уровне, благоприятном для жизни. Ответом на это является возникновение у растений и животных специальных приспособлений, которые ослабляют вредное действие колебаний температуры. Это, в частности, комплекс свойств и адаптивных приспособлений, которые формируют соответствующий уровень зимостойкости и морозоустойчивости растений.

Зимостойкость - стойкость растений к комплексу неблагоприятных факторов зимнего периода (чередования морозов и оттепелей, ледяной корки, вьмокания, выпревания и др.). Обусловливается и обеспечивается переходом растений в состояние органического покоя, размещением почек в защищенных местах, накоплением энергетического материала (крахмала, жиров), сбрасыванием листьев, адаптивными реакциями организмов.

Морозоустойчивость - способность клеток, тканей и целых растений без повреждений переносить действие морозов. Благодаря многим физиолого-биохимическим приспособлениям и свойствам у морозоустойчивых растений образование льда происходит при более низкой температуре, чем у менее морозоустойчивых, и сопровождается меньшими повреждениями.

Холодостойкость - свойство ранневесенних растений (эфемеров и эфемероидов) успешно произрастать при низких плюсовых температурах. Этот термин используется также для характеристики теплолюбивых растений (кукуруза, огурцы, арбузы).

Зимо- и морозоустойчивость характерны для растений только в зимний период, когда они успели закалиться и перейти в состояние покоя. В период же вегетации (летом) все растения не способны выдерживать даже кратковременное воздействие небольших морозов.

Закаливание растений - формирование у растений способности успешно выдерживать неблагоприятные условия под влиянием специфических условий осеннего времени года. Имеет двухфазный характер. Во время первой происходит накопление углеводов, перераспределение питательных веществ между органами, чему способствует относительно теплая и солнечная погода. Во второй фазе при постепенном снижении температуры увеличивается количество осмотически активных веществ в вакуолях, уменьшается количество воды, изменяется состояние цитоплазмы - растения переходят в состояние покоя.

Состояние покоя - качественно новый этап растительного организма, в который переходят зимующие растения с наступлением неблагоприятных условий. Характеризуется прекращением видимого роста и сведением к минимуму жизнедеятельности, отмиранием и опадением листьев и надземных органов травянистых многолетников, образованием чешуек на почках, толстого слоя кутикулы и коры на стеблях. В тканях и клетках накопляются ингибиторы, которые тормозят ростовые и формообразовательные процессы, что делает растения неспособными к прорастанию даже в самых благоприятных искусственно созданных условиях, а также во время случайных осенних и ран незимних потеплений.

Различают период (состояние) глубокого, или органического покоя, обусловленного соответствующей подготовкой и внутренним ритмом развития растительного организма, и период вынужденного покоя, в котором растения пребывают после глубокого покоя, когда их рост вынужденно сдерживается еще неблагоприятными условиями - низкой температурой, недостатком питательных веществ. Вынужденный покой легко прервать, создав растению благоприятные условия.

Из состояния глубокого покоя растения выходят с трудом, так как длительность его у большинства из них значительна - до конца января - февраля. Выход растений из этого состояния возможен только после его окончания и свершения в организме соответствующих биохимических и физиологических превращений, вызванных влиянием периода минусовых температур определенной длительности. После окончания периода покоя в растениях заметно увеличивается количество нуклеиновых кислот, исчезают ингибиторы роста и появляются ауксины - стимуляторы ростовых процессов.

Способность переходить в состояние покоя - необходимый этап онтогенеза растений, внутренне обусловленный ритмичностью физиолого-биохимических процессов. Это свойство возникло у растений в процессе эволюции как приспособительная реакция в ответ на периодические изменения температурных условий внешней среды.

Многие растения переходят в состояние покоя не только зимой, но и в летнее время. Это ранневесенние цветущие растения (тюльпаны, крокусы, пролески). Большое количество растений тропических районов, пустынь и полупустынь также переходит в состояние летнего покоя. Состояние покоя разной длительности характерно и для свежесобранных семян и плодов, клубней, луковиц, корнеплодов.

Существуют методы и приемы, с помощью которых можно вывести растения из состояния глубокого покоя. Это теплые ванны (37-39° С), обработка парами эфира, накалывание основы почек иглой и др.

Термальные изменения среды обитания организмов оказывают не только отрицательное, но и положительное влияние. Многие виды растений, чтобы перейти к цветению и полностью завершить свой жизненный цикл, нуждаются в периоде низких температур обычно небольшой длительности на определенном этапе онтогенеза. Примерами стимулятивного действия низких температур являются:

Процесс яровизации - переход проросших семян озимых культур холодовым воздействием в состояние развития (образование репродуктивных органов).

Стратификация - воздействие на хранящиеся в определенных условиях влажности семена низкой температурой с целью подготовки их к прорастанию. В естественных условиях подготовка семян с твердыми оболочками к прорастанию осуществляется в ссенне-зим-ний период, т. е. с обязательным воздействием на них периода низких и минусовых температур.

Образование цветковых стрелок прорастающими луковицами возможно только в случае предварительного их нахождения при низких температурах.

Понижение температуры в сочетании с другими факторами инициирует переход многолетних растений в состояние органического покоя, которое наиболее эффективно для успешного перенесения совокупности неблагоприятных факторов зимы.

Скорость прохождения этапов жизненного цикла растений и животных, их рост и развитие существенно зависят от температуры. Так, нормальный обмен веществ у растений и пойкилотермных животных после холодового угнетения (зимней спячки, периода покоя) восстанавливается при определенной для каждого вида температуре, которая называется температурным порогом развития. Чем более температура среды превышает пороговую, тем интенсивнее протекает развитие организма. Для оценки количества тепла, получаемого растением для завершения периода вегетации или прохождения жизненного цикла животных от яйца или икринки до взрослой особи, используют показатель суммы эффективных температур (Σt), получаемой суммированием ежедневных превышений среднесуточной температуры воздуха определенной ее величины, соответствующей температурному порогу развития.

Пороговой температурой начала вегетации большинства представителей растительности умеренной зоны считают достижение среднесуточной температуры 5 °С, для культурных растений - 10 °С, для теплолюбивых - 15 °С, для личинок большинства животных - О °С.

Температурные адаптации животных

По сравнению с растениями животные обладают более разнообразными возможностями регулировать температуру тела, а именно:

путем химической терморегуляции - активным изменением величины теплопродукции повышением метаболизма;

путем физической терморегуляции - изменением уровня теплоотдачи на основе развития теплозащитных покровов, особыми устройствами крoвеносной системы, распределением жировых запасов, особенно в бурой жировой ткани и т. п.

Кроме того, некоторые особенности поведения животных также cпособствуют существованию их в изменчивых условиях среды: выбор места с благоприятными микроклиматическими условиями - зарывание в песок, в норки, под камни (животные жарких степей и пустынь), активность в определенный период суток (змеи, тушканчики, суслики), сооружение хранилищ, гнезд и др.

Одно из самых важных прогрессивных приспособлений - способность к терморегуляции организма у млекопитающих и птиц, их теплокровность. Благодаря этому экологически важному приспособлению высшие животные относительно независимы от температурных условий среды.

Важное значение для поддержания температурного баланса имеет отношение поверхности тела к его объему, так как количество выработанного тепла зависит от массы тела, а теплообмен осуществляется через покровы.

На связь размеров и пропорций тела животных с температурно-климатическими условиями указывает правило Бергмана, согласно которому из двух близких видов теплокровных, отличающихся размерами, более крупный обитает в более холодном климате, а также правило Аллепа, по которому у многих млекопитающих и птиц северного полушария относительные размеры конечностей и других выступающих частей (ушей, клювов, хвостов) увеличиваются к югу и уменьшаются к северу (для уменьшения теплоотдачи в холодном климате).

Адаптация температурная

Адаптации организмов к температуре. Живые организмы в ходе длительной эволюции выработали разнообразные приспособления, которые позволяют регулировать обмен веществ при изменениях температуры окружающей среды. Это достигается: 1) различными биохимическими и физиологическими перестройками в организме, к которым относятся изменение концентрации и активности ферментов, обезвоживание, понижение точки замерзания растворов тела и т.д.; 2) поддержанием температуры тела на более стабильном температурном уровне, чем температура среды обитания, что позволяет сохранить сложившийся для данного вида ход биохимических реакций.[ ...]

Температурные адаптации. Пойкилотермные живые организмы распространены во всех средах, занимая различные по температурным условиям местообитания, вплоть до самых экстремальных: практически они обитают во всем диапазоне температур, регистрируемом в биосфере. Сохраняя во всех случаях общие принципы температурных реакций (рассмотренные выше), разные виды и даже популяции одного вцда проявляют эти реакции в соответствии с особенностями климата, адаптируют ответы организма на определенный диапазон температурных воздействий. Это проявляется, в частности, в формах устойчивости к теплу и холоду: виды, обитающие в более холодном климате, отличаются большей устойчивостью к низким температурам и меньшей к высоким; обитатели жарких регионов проявляют обратные реакции

Температурный режим водоемов более устойчив, чем на суше, что связано с физическими свойствами воды, прежде всего ее высокой удельной теплоемкостью. Например, амплитуда колебаний температуры в верхних слоях вод океана составляет не более 10-15°С, а более глубокие слои водной толщи отличаются постоянством температуры (в пределах 3-4°С). В связи с более устойчивым температурным режимом воды среди гидробионтов в значительной степени распространены стенотермные организмы. Наиболее ярким примером являются рыбы-белокровки (около 18 видов), обитающие в холодных водах Антарктиды. Эти рыбы (размеры не более 60 см) уникальны в том, что у них в живом состоянии кровь не красная, как у всех позвоночных, а прозрачная или белая из-за полного отсутствия в ней красных кровяных телец. Кислород переносится не гемоглобином, а кровяной плазмой. Редукция эритроцитов является своеобразной адаптацией, способствующей понижению вязкости крови, что обеспечивает достаточное кровообращение при жизни в ледяных водах Антарктики. Большинство этих рыб обитает на глубинах от 5 до 340 м, однако отдельные виды (глубинная белокровка) встречаются на глубинах до 2000 м. Некоторые из них очень красивы, особенно носорогая белокровка с ее флюоресцирующей пурпурной окраской (Карлтон-Рэй и др., 1988).[ ...]

Адаптации могут быть морфологическими, выраженными в приспособлении строения (формы) организмов к факторам среды, примером могут служить различия в размерах ушных раковин у лесных и степных ежей; физиологическими - приспособление пищеварительного тракта к составу пищи, примером является строение желудка с наличием дополнительного отдела у жвачных травоядных; поведенческими или экологическими - приспособление поведения животных к температурным условиям, влажности и т. д., примером может служить зимняя спячка у ряда животных: грызунов, медведей и др.[ ...]

Адаптация к устойчивым температурам сопровождается у пойкилотермных животных компенсаторными изменениями уровня метаболизма, которые нормализуют жизненные функции в соответствующих режимах температур. Такие адаптации выявляются при сравнении близких видов, географических популяций одного вида и сезонных состояний особей одной популяции. Общая закономерность адаптивных сдвигов обмена состоит в том, что у животных, адаптированных к более низкой температуре, уровень метаболизма выше, чем у приспособленных к более высокой (рис. 4.8). Это относится как к общему уровню обмена, так я к отдельным биохимическим реакциям. Показано, например, что уровень и реактивность на температурные изменения амилрлитической активности экстракта поджелудочной железы остромордых лягушек отличается у разных географических популяций этого вида. Если активность при 35°С принять за 100 %, то при 5°С у лягушек из популяции п-ва Ямал активность составит 53,7, а в популяции из окрестностей г. Екатеринбурга - только 35 %.[ ...]

В температурной зоне адаптации обмен протекает наиболее гармонично и не зависит или очень мало зависит от изменений температуры во внешней среде. На графике это выражается уплощением кривой, выражающей зависимость обмена от изменений температуры.[ ...]

В температурной зоне адаптации обмен протекает наиболее слаженно, гармонично. В сторону больших и в сторону меньших температур от температурной зоны адаптации происходит изменение этих коэффициентов, изменение в соотношении отдельных звеньев, составляющих газообмен и обмен веществ вообще.[ ...]

Общая адаптация к различным температурным условиям обитания основывается на изменении тканевой устойчивости, которая во многом связана с термостабильностью белков и различной термической настройкой ферментных систем. Показано, например, что теплоустойчивость клеток различных видов морских беспозвоночных животных коррелирует с их вертикальным распределением: она выше у обитателей верхней сублиторали и ниже у видов, заселяющих более глубокие и холодные зоны. У арктических по происхождению видов теплоустойчивость на клеточном уровне оказалась более низкой, чем у бореальных (А.В. Жирмунский, 1968, 1969).[ ...]

Растения подготавливаются к перенесению морозов постепенно, проходя предварительную закалку после того, как заканчиваются ростовые процессы. Закалка заключается в накоплении в клетках Сахаров (до 20-30%), производных углеводов, некоторых аминокислот и других защитных веществ, связывающих воду. При этом морозоустойчивость клеток повышается, так как связанная вода труднее оттягивается образующимися в тканях кристаллами льда. Ультраструктуры и ферменты перестраиваются таким образом, что клетки переносят обезвоживание, связанное с образованием льда.

Оттепели в середине, а особенно в конце зимы вызывают быстрое снижение устойчивости растений к морозам. После окончания зимнего покоя закалка утрачивается. Весенние заморозки, наступившие внезапно, могут повредить тронувшиеся в рост побеги и особенно цветки даже у морозоустойчивых растений.

По степени адаптации к высоким температурам можно выделить следующие группы организмов:

1) не жаростойкие виды - повреждаются уже при + 30... + 40 °С (эукариотические водоросли, водные цветковые, наземные мезофиты);

2) жаровыносливые эукариоты - растения сухих местообитаний с сильной инсоляцией (степей, пустынь, саванн, сухих субтропиков и т. п.); переносят получасовое нагревание до + 50... + 60°С;

3) жароустойчивые прокариоты - термофильные бактерии и некоторые виды сине-зеленых водорослей, могут жить в горячих источниках при температуре +85... + 90°С.

Влияние влажности на живые организмы Все живые организмы испытывают потребность в воде. Биохимические реакции, идущие в клетках протекают в жидкой среде. Вода для организмов служит универсальным растворителем, с ее помощью транспортируются питательные вещества, гормоны, выводятся вредные продукты обмена и др. Адаптация растений и животных к влажности. Необходимость экономить воду вызвала к жизни приспособления, сходные у растений и животных. У них имеются специализированные покровные ткани, слабо проницаемые для воды. Дыхание осуществляется через небольшие отверстия, ведущие во внутренние полости, что уменьшает потери влаги. Наземные животные ищут или активно создают микроклиматические условия с подходящей влажностью. Большинство растений основную часть влаги приобретают из почвы. Этот процесс регулируется с помощью роста корней за счет особого строения листьев.

Вода играет исключительную роль в жизни любого организма, поскольку она является структурным компонентом клетки (на долю воды приходится 60-80% массы клетки). Значение воды в жизни клетки определяется ее физико-химическими свойствами. Вследствие полярности молекула воды способна притягиваться к любым другим молекулам, образуя гидраты, т.е. является растворителем. Многие химические реакции могут протекать происходить только в присутствии воды. Вода является в живых системах “тепловым буфером”, поглощая тепло при переходе из жидкого состояния в газообразное, тем самым предохраняя неустойчивые структуры клетки от повреждения при кратковременном освобождении тепловой энергии. В связи с этим она производит охлаждающий эффект при испарении с поверхности и регулирует температуру тела. Теплопроводные свойства воды определяют ее ведущую роль терморегулятора климата в природе. Вода медленно нагревается и медленно охлаждается: летом и днем вода морей океанов и озер нагревается, а ночью и зимой также медленно охлаждается. Между водой и воздухом происходит постоянный обмен углекислым газом. Кроме того, вода выполняет транспортную функцию, перемещая вещества почвы сверху вниз и обратно. Роль влажности для наземных организмов обусловлена тем, что осадки распределяются на земной поверхности в течение года неравномерно. В засушливых районах (степи, пустыни) растения добывают себе воду с помощью сильно развитой корневой системы, иногда очень длинных корней (у верблюжьей колючки - до 16 м), достигающих влажного слоя. Высокое осмотическое давление клеточного сока (до 60-80 атм), увеличивающее сосущую силу корней, способствует удержанию воды в тканях. В сухую погоду растения снижают испарение воды: у пустынных растений утолщаются покровные ткани листа, либо на поверхности листьев развивается восковой слой или густое осушение. Ряд растений достигает снижения влаги уменьшением листовой пластинки (листья превращаются в колючки, часто растения полностью теряют листья - саксаул, тамариск и др.).

В зависимости от требований, предъявляемых к водному режиму, среди растений различают следующие экологические группы:

Гидратофиты – растения постоянно живущие в воде;

Гидрофиты - растения лишь частично погружаемые в воду;

Гелофиты - болотные растения;

Гигрофиты - наземные растения, обитающие в чрезмерно увлажненных местах;

Мезофиты - предпочитают умеренное увлажнение;

Ксерофиты - растения, приспособленные к постоянном недостатку влаги; среди ксерофитов различают:

суккуленты - накапливающие воду в тканях своего тела (сочные);

склерофиты - теряющие значительное количество воды.